হিন্দু ধর্মের খোঁয়াড়ে প্রবেশের পূর্বে নম:দের ধর্ম কি ছিল? কেনই বা তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল?

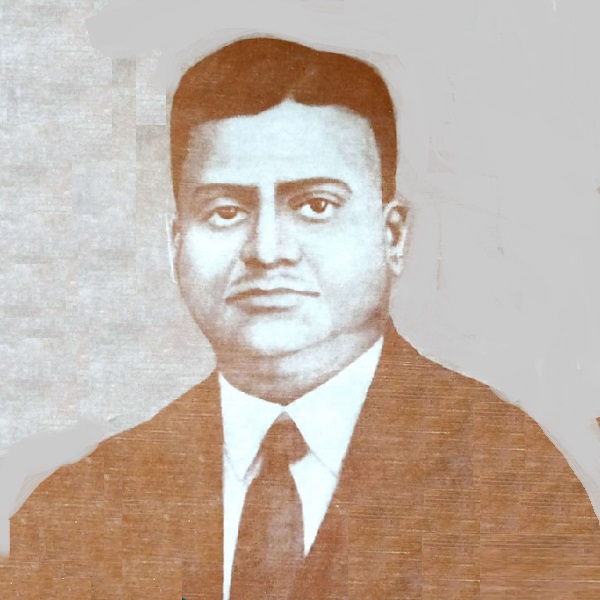

লেখক-সত্যরঞ্জন তালুকদার

(বিষয়টা ভিষণ গুরুত্বপুর্ণ । বিষয়টা পড়ে কারো কারো কাছে অবাক লাগতে ‘‘অদল বদল এর ১৫ই ডিসেম্বর ২০১২ সংখ্যার’’ সত্যরঞ্জন তালুকদারের লেখা “চন্ডাল নমশূদ্র এবং কাশ্যপগোত্র-তাদের পরিচয় কী’’ থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। তবে প্রথমে ভারতে বিভিন্ন ধর্মের অনু্প্রবেশ ও বিস্তার সম্পর্কে অলোচনা করছি, আর বঙ্গে ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে অলোচনা করছি।)

অবিভক্ত

ভারতের তিনটি প্রধান ধর্ম –(১) ব্রাহ্মণ্য

ধর্ম (যাকে হিন্দু ধর্ম বলে প্রচার করা হয়),(২) ইসলাম ধর্ম এবং (৩) খৃষ্টধর্ম। এই তিনটি ধর্মই বহিরাগত ধর্ম । খৃষ্টধর্মটি

ধর্মের বাহকদের সঙ্গে ভারতে এসেছিল এবং এদেশের অধিবাসীরা সেই ধর্মটিকে গ্রহণ করে সেটিকে তাদের আপন করে নিয়েছিল । কালক্রমে

ধর্মের বাহকরা ভারত ছেড়ে চলে গেলেও খৃষ্টধর্ম ভারতে থেকে গেল,এদেশের বিরাট সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে শিকড় বিস্তার করে দিয়ে

এবং ফলে ফুলে শোভিত হয়ে । ইসলামেরও ভারতে অনুপ্রবেশ বিদেশাগত মুসলমানদের সাথে । বিদেশাগত

সেই সব মুসলমানদের বংশধররা ভারত ছেড়ে চলে না গেলেও এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের

তুলনায় তাদের সংখ্যা খুবই সামান্য । একথা

নিশ্চয় করে বলা যায় যে ভারত বাঙলাদেশ পাকিস্থানের অধিকাংশ মুসলমানই ভারতের

মূলনিবাসীদের বংশধর এবং ধর্মান্তরিত মুসলমান ।

এরকমটা

মনে করা ঠিক হবে না যে এই তিনটি ধর্ম, ভারতের

মাটিতে প্রচারিত হওয়ার আগে এদেশবাসীদের কোন ধর্ম ছিল না। ভারতের

মাটিতেও একটি ধর্ম জন্ম নিয়েছিল যেটি একসময় ভারত থেকে নির্বাসিত হয়েছিল । কিন্তু

পৃথিবীর অন্যান্য অসংখ দেশে টিকে ছিল এবং এখনও সেটি অনেক গুলি দেশের প্রধান ধর্ম । সেই

ধর্মটির নাম বৌদ্ধ ধর্ম। (বাস্তবে

এটিকে ‘ধম্ম ’ (DHAMMA NOT

DHARMA) বলা হয়।) বহিরাগত যে তিনটি ধর্ম বৌদ্ধ ধম্মের পরিত্যক্ত স্থান দখল

করে ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ করেছিল সেই তিনটি ধর্ম একই উদ্দেশ্যে এদেশে প্রচার

করা হয়নি। খৃষ্টধর্মের

প্রচারকরা কখনও রাজশক্তির সহায়তা পায়নি এবং খৃষ্টান রাজত্ব ভারতে

দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যেও এই ধর্ম প্রচার করা হয়নি । এই

ধর্মের মিশনারিদের কেবলমাত্র্ উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অশিক্ষিত, অনুন্নত, গরীব

এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা এবং শিক্ষার আলোয় উদ্ভসিত

করা । মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে মুসলমান

রাজশক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তাদের ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে ভারতের

মাটিতে মুসলমান শাসন দীর্ঘস্থায়ী করে রাখাও এই ধর্ম প্রচারের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য

ছিল ।তার সুফল এই হয়েছিল যে নতুর ধর্মান্তরিতদের সঙ্গে তারা

কোনরকম বিভেদ মূলক অচরণ করেনি এবং নবাগতদের তারা অতি সহজে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ

করতে পেরেছিল ।

হিন্দু

ধর্মের প্রচার হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে । কুষাণ

সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই বৌদ্ধ ধম্ম রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে এবং ক্রমশ:দুর্বল হতে থাকে। অন্য

দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রাজানুগ্রহ লাভ করে ত্রমশ: শক্তিশালী

হতে থাকে এবং গুপ্ত বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণরা খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে । তাদের

পুরাতন শাস্ত্রগুলি তারা নতুন করে লিখতে অরম্ভ করে এবং আরও অনেক নতুন শাস্ত্র তৈরী

করে সমাজ এবং রাজশক্তির উপর তারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে । আর

পালবংশের রাজত্ব স্থাপিত হলে ব্রাহ্মণরা সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছিল এবং অন্য কোন

ধর্মের থেকে তাদের আর কোন বিরোধীতার সম্ভাবনা সমাপ্ত হয়ে যায় । এই

রকম পরিস্থিতিতে তারা ভারতের মূলনিবাসীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এ-কথা

দৃঢ় সত্য যে, খৃষ্টপূর্বকালে

বঙ্গে কোন ব্রাহ্মণ বাস করত না । বৌধায়ণ-ধর্মসূত্রে নির্দেশ ছিল যে যদি কেউ প্রাচ্যের মগধ,পুন্ড্র,বঙ্গ,কলিঙ্গ ইত্যাদি দেশে কখনও যায় তাহলে ফিরে এসে তাকে পুনস্তোম

অথবা সর্বপৃষ্ঠি যজ্ঞ করে শুদ্ধ হতে হবে।বৌধায়ণ-ধর্মসূত্রের

রচনা কাল 500

BC. থেকে 400

BC.এর মধ্যে। কাজেই

সেই সময় যে বঙ্গে কোন ব্রাহ্মণ বাস করতে পারে না সেকথা অমরা বিনা দ্বিধায় মেনে

নিতে পারি। Thous by 900 BC.

Videha or North Behar was brahmanised. But, as I have shown elsewhere, Magadha

or South Behar and Pundra and Vanga or West and East Bengal were not

brahmanised before the third century A.D. They were certainly not so about 400

B.C. as the Baudhayana-Dharmasutra (1.1.2.14) distinctly lays down that `he who

has vsited the (countries of the)…Pranunas…Vangas, Kalingas (or) Pranunas,

shall offerd Punashtoma or Sarvaprishthi’ by way of Purification.” (‘Some

Aspects of Ancient Indian Culture’ by D.R. Bhandarkar, P.51).

ভন্ডারকর

বৌধায়ণ-ধর্মসূত্রের

নির্দেশ থেকে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সেই ধর্মসূ্ত্রের রচনাকাল অর্থাৎ 400 খৃষ্টপূর্বাব্দ

পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে বঙ্গে তথা সমস্ত পূর্ব ভারতে কোন ব্রাহ্মণ বাস করত না । কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘‘East India

was at this early period dominated by the Prachyas who had a culture and

civilization of their own which resisted very strongly and for a long time the

inroads of Brahmanise.”(ibid, p.51), ভান্ডারকরের মতে

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে বঙ্গে ব্রাহ্মণ অনুপ্রবেশ ঘটেনি । কিন্ত

বিভিন্ন পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে , দ্বিতীয়

চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা বঙ্গ বিজয়ের পরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকেই বঙ্গে

সর্ব প্রথম ব্রাহ্মণ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কিন্তু তার অর্থ

এই নয় যে, ব্রাহ্মণ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের লোকেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছিল। রাজশক্তির

রক্ষণাবেক্ষণে বঙ্গে সামান্য সংখ্যক ব্রাহ্মণ

সেই সময় প্রবেশ করলেও সেখানকার জনগণের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

এবার আলোচনা শুরু করছি নম:শুদ্রদের সম্পর্কে :-

আমাদের

মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বঙ্গে যে

সংখ্যাবহুল জাতিটি বসবাস করছে তাদের বর্তমান নাম

নম: শুদ্র। বঙ্গে ব্রাহ্মণদের

অনুপ্রবেশে যারা বাধা দিয়েছিল তারা নমঃশূদ্রদের পূর্ব

পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না। নমঃশূদ্রদের পুর্বপুরুষরা গুপ্ত যুগে

ব্রাহ্মণদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিল । বৌদ্ধ

ধর্মাবলম্বী পাল নৃপতিদের রাজত্বকালে নমঃশূদ্রদের উপর

অত্যাচার করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি; কিন্তু বঙ্গে কর্ণাটকী ব্রাহ্মণ সেনবংশের

রাজত্ব স্থাপিত হলে ব্রাহ্মণরা শক্তিমান হয়ে ওঠে এবং সেই

সময়ই সর্বপ্রথম নমঃশূদ্ররা ব্রাহ্মণদের কাছে মাথা নত করেছিল এবং ভয়ে নিজস্ব ধর্ম

এবং সংস্কৃতি পরিত্যাগ করেব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকার করে নিয়েছিল। এই ঘটনা কোন মতেই খৃষ্টীয়

দ্বাদশ শতাব্দীর আগে ঘটতে পারে না।

নমশূদ্ররা ব্রাহ্মণ্যধর্মে

যোগ দিলে তারা ব্রাহ্মণদের মুঠির মধ্যে এসে গেল। তখন সুযোগ পেয়ে ব্রাহ্মণরা তাদের মনের

মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে সঞ্চিত বিষ নমঃশূদ্রদের উপর বর্ষণ করতে লাগল এবং চতুরবর্ণের

বাইরে সমাজের নিম্নতম স্থানে তাদের জন্য একটুখানি জায়গা করে দিল। গত আটশত বৎসর ধরে

অপমান, অবহেলা, আঘাত এবং অবরোধ সহ্য করতে করতে বঙ্গের একদা সংখ্যাবহুল এবং শক্তিশালী

জাতিটি আজ করুণ অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছে।

ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়। একমাত্র

নমঃরা ব্যতিরেকে বাংলার অন্যান্য সমস্ত জনগোষ্ঠী দ্বিধাহীন ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মে

আশ্রয় নেয়। নমঃরা ব্রাহ্মণ্যধর্মে আসতে রাজি না হওয়ায় বল্লাল সেন তাদের উপর ভয়ঙ্কর

অত্যাচার চালাতে থাকলে তারা নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার্থে পূর্ববঙ্গের জলামূমিতে

আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ধীরে ধীরে নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি চর্চার অভাবে আত্মবিস্মৃতির

তলায় তলিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুকরণ শুরু

করে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাঁতাকলে প্রবেশের পূর্বে নম:দের ধর্ম কি ছিল সেটা পাল যুগের

ঘটনাবলী বিশ্লেষণ কররে অতি সহজে বোঝা যায় ।

বর্তমান

কালের পরিস্থিতিতে বিচার করে যদি একজন হিন্দু তথা ব্রাহ্মণকে বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী করার কথা মনে করা হয়, সেটা যেমন কল্পনা করা সম্ভব নয়, যেহেতু সেখানকার অধিকাংশ জনগণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তেমনি

পশ্চিমবঙ্গে একজন বৌদ্ধ অথবা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীকে মুখ্যমন্ত্রী বানানোর কথা

কল্পনা করাও অবাস্তব । বর্তমানে যদি এই পরিস্থিতি হয় তাহলে অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার

জনগণ সর্বসম্মতিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ধর্মপালকে ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত

করেছিলৈন, সেটা কোন মতেই সম্ভম হত না যদি সেই সময় সেখানকার অধিকাংম

জনগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী না হতেন। আমাদেরকে মনে

রাখতে হবে যে, গুপ্ত এবং সেনবংশ

অস্ত্রবলে বঙ্গ দখল করেছিল। কিন্তু ধর্ম

পালকে বঙ্গের জনগণই রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এর থেকে প্রমানিত হয় যে, সেই সময় বঙ্গের অধিকাংশ জনগন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

অতি প্রাচিন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত নম:রা বাঙলার একটি সংখ্যা-বহুল জাতি। তাদের

মধ্যে থেকে বহু সংখ্যক লোক ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়ার পরেও তারা পূর্ব এবং

পশ্চিমবাংলা মিলে হিন্দুদের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি । অষ্টম

শতাব্দীতে যদি বাঙলার অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয় । তাহলে

সেই সময় নম:দের

ধর্ম, ‘বৌদ্ধ ধর্ম(ধম্ম)’ ছাড়া

আর কিছুই হতে পারে না । তাই

আমরা এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, হিন্দু

ধর্মের খোঁয়াড়ে প্রবেশের পূর্বে

নম:রা বৌদ্ধ

ধর্মাবলম্বী ছিল এবং বল্লাল সেনের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য

ব্রাহ্মণ্যধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছিল ।

বল্লাল সেনের অত্যাচারের কথা বংশ পরম্পরায় আটশ বছর পরে এখনও নম:দের মস্তিষ্কে কিছুটা জায়গা দখল করে আছে। তবে সেটি এখন বিকৃত রূপে তাদের মস্তিষ্কে বিরাজ করছে। নম:শূদ্ররা মনে করে যে, বল্লাল সেনের তাদের

পূর্ব পুরুষকে ব্রাহ্মণ থেকে চন্ডাল বানিয়েছিল । এই

ধারনা সম্পুর্ণ ভুল । বল্লাল সেনের তাদের পূর্ব পুরুষকে ব্রাহ্মণ থেকে

চণ্ডাল বানিয়ে ছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। বল্লাল সেন তাদের পূর্বপুরুষদের

ব্রাহ্মণ থেকে নয়, বৌদ্ধ ধম্মের

সম্মানজনক স্থান থেকে বিচ্যুত করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের

অসম্মান জনক স্থান স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছিল । কোন পরাজিত জাতির এরকম পরিণতিই হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণধর্মাবলম্বী সেন-রা বঙ্গে ছিল বহিরাগত। নম:শূদ্ররা যদি তাদের সঙ্গে একই ধর্মাবলম্বী হত তাহলে তাদের উপর

অত্যাচার করে দূর-দূরান্তে

তাড়িয়ে দেওয়ার পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বল্লাল

সেন পালবংশকে হটিয়ে বাংলা দখল করেছিল। বাংলা

দখল করে নম:শূদ্রদের

সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। কারণ

তারা পাল বংশের সমর্থক ছিলেন। স্বধর্মাবলম্বী এই

সন্দেহই বল্লাল সেনকে নম:শূদ্রদের প্রতি অত্যাচারী করে তুলেছিল। সে

বিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ ডেকে এনে এবং বঙ্গের কোন কোন জাতিকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দলে টেনে সংখ্যা ভারী করতে

চেয়েছিল। আরও একটি কথা মনে

রাখতে হবে যে, গুপ্ত যুগে খুব

সামান্য সংখ্যক ব্রাহ্মণই বাংলায় প্রবেশ করেছিল । আর

পাল রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের কিংবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব

বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়নি। কাজেই সেই সময় বাংলার সর্ব-বৃহত্তম জাতি নম:শুদ্ররা কোনমতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী হতে পারে না। হিউয়েন সাঙ্-এর ভ্রমন কাহিনী (৬২৯- ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ)

থেকে এটাও জানা যায় সেই সময় বাংলায় দেব মন্দির থাকলেও বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যাই অধিক ছিল। তিনি বাঙলার সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক দেখতে পেয়েছিলেন।